Passando in zona Cassia Nord, oltrepassato il cimitero di San Lazzaro, si staglia a sinistra un antico casale, incalzato dal cemento di un centro commerciale in costruzione.

Vetusto, con la parte centrale più alta a formare una sorta di torretta, risale addirittura al Settecento, e per questo non può essere demolito; così come non può esserlo il suo bel portale di pietra, che prima dava il benvenuto ai visitatori direttamente sulla via Cassia, e che per i lavori della nuova viabilità è stato spostato a nord.

Una casa non è mai soltanto il prodotto delle sue mura e delle sue fondamenta. Casa è anche echi e presenze di persone che l’hanno abitata.

E infatti, se faccio attenzione e mi metto in ascolto, posso ancora udire nella brezza primaverile gli echi di risate di bambini, che in quel casale sono nati e cresciuti. Se sforzo l’immaginazione, posso ammirare le distese di ulivi che anticamente lo circondavano, allungandosi geometricamente e a perdita d’occhio nella pianura. Rivedo una nonna che si affaccia alla finestra, e chiama a raccolta i molti nipoti perché è pronto il pranzo, e il nonno che scende dalla bighetta trainata dalla Dora, la cavalla di casa, e l’assicura con una corda a un gancio del muro.

E rivedo una dolce immagine serale: dopo cena, gli otto nipotini si radunano davanti al nonno per augurargli la buona notte, ed egli fa il segno della croce sulla fronte di ciascuno.

Agli albori del Novecento, in quell’antico casale viveva una numerosa famiglia allargata. Il patriarca, vagamente somigliante ad Abramo Lincoln, mani da contadino e la catena dell’orologio che sbuca dal panciotto dell’abito buono, si chiamava Loreto Gara, ma per tutti era nonno Oreto. La nonna, sguardo corrucciato, i capelli ben pettinati e la stola di pelliccetta, si chiamava Teresa. Entrambi appaiono un po’ impacciati sulla sedia savonarola dello studio del fotografo: chissà per quale ragione decisero di farsi immortalare, cosa eccezionale per quei tempi. Loro così schivi ed abituati a tutt’altro, lavoravano a mezzadria l’immenso oliveto di proprietà del conte Savini, che si stendeva allora fino ad oltre l’odierna Motorizzazione.

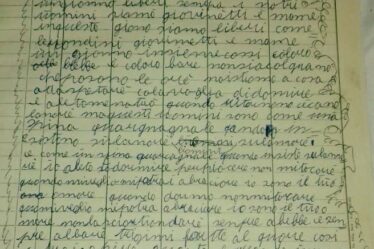

In quell’antico edificio vivevano insieme a due delle loro figlie, che avevano sposato due fratelli, e un gruppetto di otto nipotini, tutti nati nel casale. Una di questi era mia nonna, che nacque proprio nella camera con la finestra tonda, quella in cima al piano più alto. Mi raccontava di essere cresciuta a contatto con la natura, insieme alla sorella e ai cugini che considerava come fratelli. In quella casa si viveva una vita semplice, scandita dai ritmi della campagna, e c’era sempre un posto in tavola per i tanti pellegrini della via Francigena, che si trovavano a passare per la Cassia.

Il tempo e la vita hanno disperso la famiglia, e il casale è rimasto muto testimone di generazioni dimenticate. Un po’ sperduto, un po’ fuori posto. Anche se è lecito chiedersi cosa sia in realtà fuori posto: se il casale, con il suo carico di storia, così somigliante alle tante famiglie viterbesi di quel tempo, o il cemento armato moderno che avanza inesorabilmente.